Viacrucis a la Cruz del Campo

De Jerusalén a Sevilla

Para el I marqués de Tarifa el acontecimiento capital de su vida, como él mismo proclama, entre cruces de Jerusalén en la fachada de su casa, “4 dias de agosto de 1519 entro en Iherusalem” fue el viaje de peregrinación que realizó a Tierra Santa entre 1518 y 1520 del que recientemente se ha cumplido el V centenario y, dentro de este viaje, el momento culminante sería el viacrucis que en Tierra Santa hizo entre lo que le señalaron como las ruinas del Pretorio y el monte Calvario. Trascendente para él, sus consecuencias no fueron menos importantes para Sevilla, ya que, al quedar don Fadrique expuesto en su doble travesía por Italia, a lo mejor de la arquitectura renacentista contemporánea, trajo a la ciudad unas nuevas formas que, en un plazo sorprendentemente corto, transformarían su urbanismo y, al instituir un viacrucis que rememoraba el realizado en Tierra Santa, transmutaría la sensibilidad con la que la ciudad conmemoraba la Pasión de Cristo, en lo que tradicionalmente se ha visto el germen de las procesiones de Semana Santa.

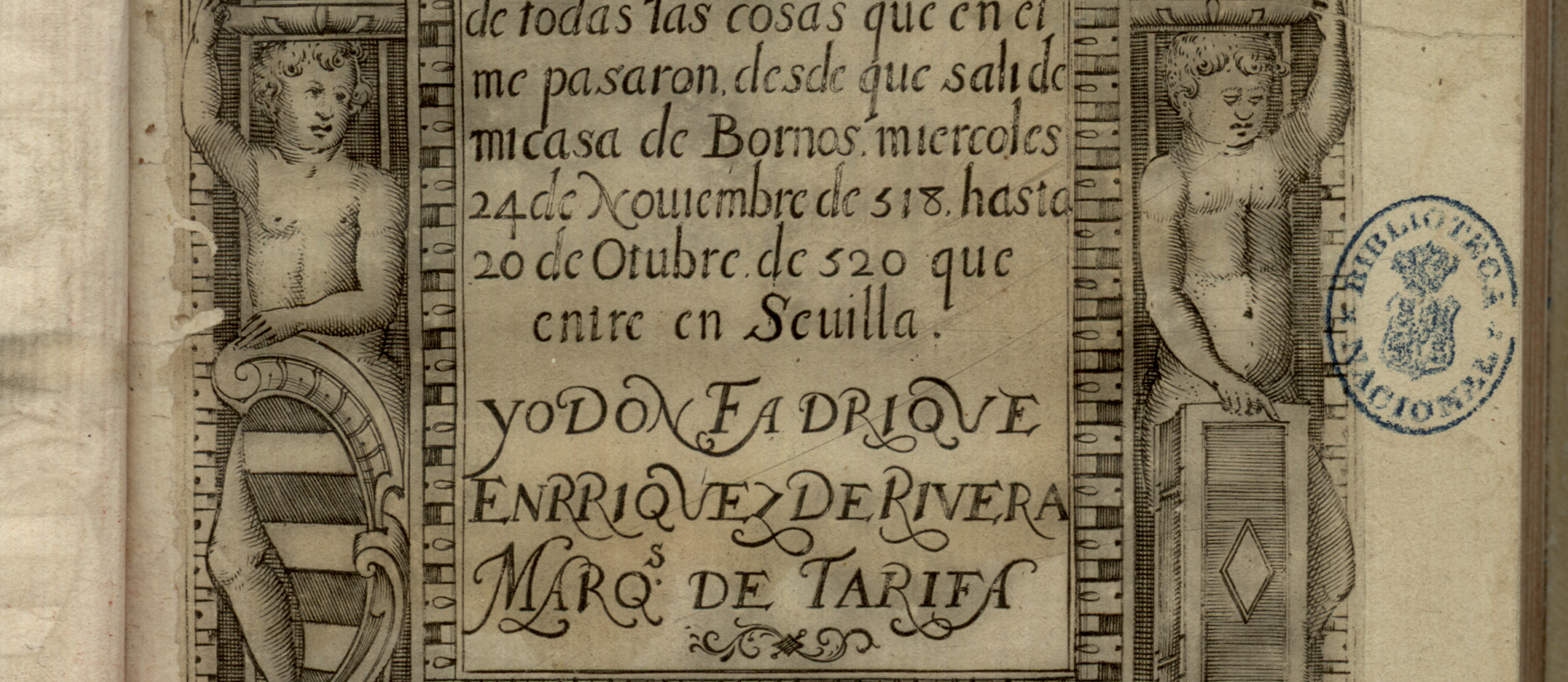

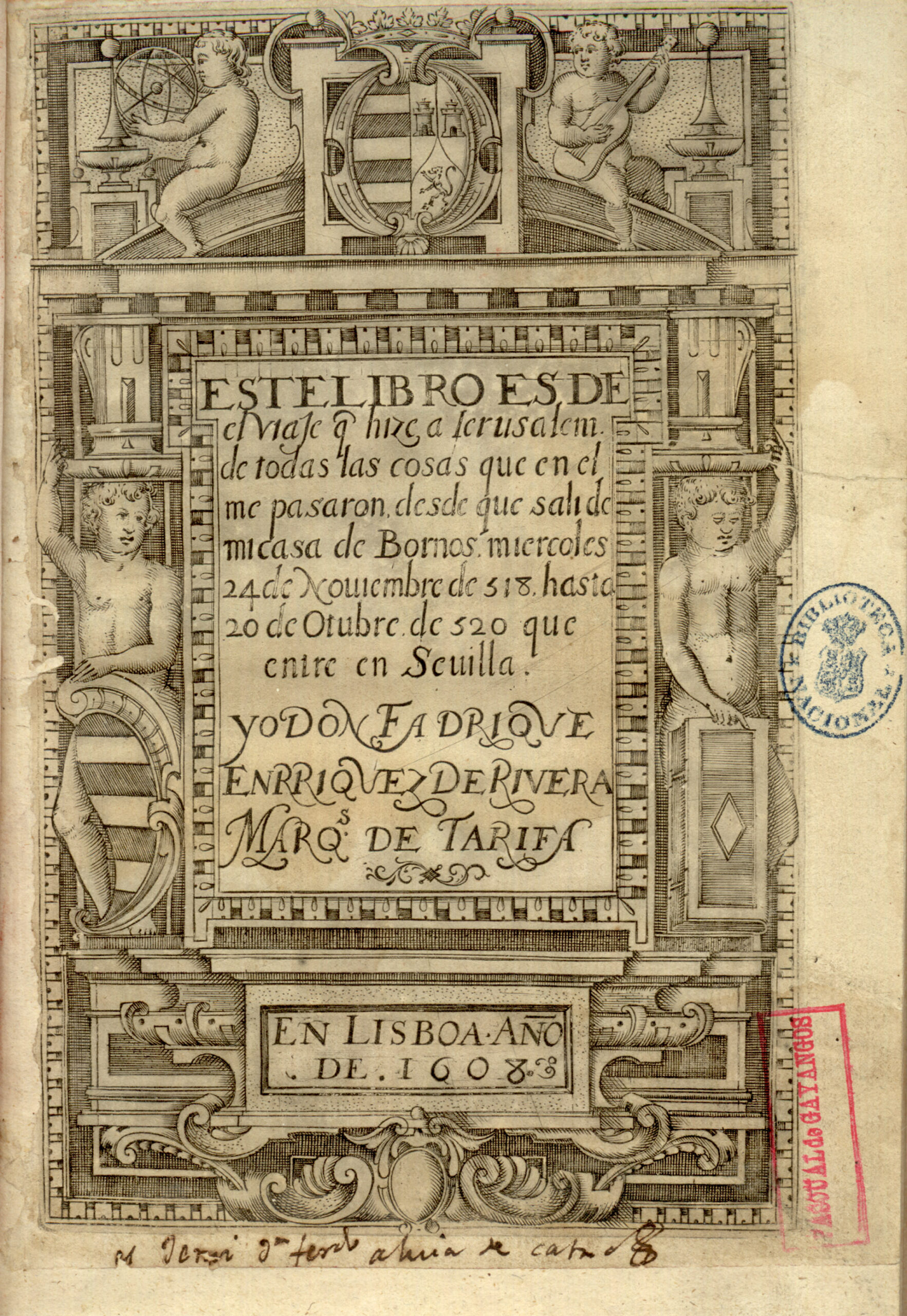

“Este libro es del viaje que yo don Fadrique enrriquez de rribera, marques de tarifa adelantado mayor del andaluzia hize a Jerusalén de todas las cosas que en el me pasaron desde que sali de mi casa de bornos, que fue miercoles veinte i quatro de nobienbre de quinientos i diez i ocho hasta veynte de otubre de quinientos y veinte que entré en Seuylla”

Así comienza Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa y Adelantado Mayor de Andalucía [1476-1539] el relato de su viaje de peregrinación a Tierra Santa de cuyo regreso se ha cumplido recientemente el quinto centenario. Percibido como parteaguas de su vida, don Fadrique procuró perpetuar la memoria de este periplo en diversos soportes, en papel como ha quedado dicho, pero también en piedra, con sendas inscripciones alusivas a su entrada a la Ciudad Santa dispuestas en los lugares más visibles de sus palacios de Sevilla y Bornos: sobre el arco de triunfo de su nueva fachada, en el primero; abrochando los alfices de los arcos del perímetro del patio, en el segundo. También quiso inmortalizar el recuerdo en algún otro soporte que no ha resistido el paso del tiempo, como en los regalos que, por vía testamentaria, hizo al monasterio de la Cartuja: su sombrero de peregrino; su bordón y las piedras que había recogido de los caminos del Viacrucis que hizo en Jerusalén.

Acontecimiento relevante para la posteridad, pues el mencionado manuscrito ha merecido repetidamente el privilegio de la imprenta, no lo fue menos para sus contemporáneos, como proclaman las diferentes versiones manuscritas que de este viaje se conservan, y la existencia de un documento en la biblioteca del monasterio de Guadalupe que recoge numerosos pasajes sobre Tierra Santa y declara como fuentes, por una parte, un “librillo” que traía escrito el marqués de Tarifa y, por otra, las descripciones orales del séquito que lo acompañaba, testimonios a los que el monje copista accedió durante la breve estancia que, a su regreso, hizo el marqués en el cenobio cacereño.

Portada de la edición lisboeta de 1608 del diario del viaje de peregrinación a Tierra Santa del I marqués de Tarifa

Aquel librillo, hoy perdido, al que alude el manuscrito del monasterio de Guadalupe es el dietario en el que don Fadrique anotaba minuciosamente noticias y datos de su viaje de peregrinación y que constituye la base de todos los manuscritos e impresos que se conservan, el más antiguo de los cuales, del que hemos trascrito el íncipit, es autógrafo parcial del célebre poeta y músico Juan del Encina que acompañó al marqués desde Venecia a Tierra Santa, documento que don Fadrique legó, junto con toda o parte de su biblioteca, al monasterio de la Cartuja de las Cuevas, panteón de la casa de Ribera, y que si hoy se conserva en la Biblioteca Nacional es gracias a que el polígrafo sevillano Pascual de Gayangos lo salvó del penoso expolio que para el patrimonio bibliográfico español supuso la desamortización.

La puntillosidad con que el marqués anotaba en su dietario las distancias y medidas de caminos, de edificios y las existentes entre cada una de las estaciones del Viacrucis que hizo en Jerusalén, es consecuente con la tradición oral que atribuye la institución del viacrucis sevillano a la sorpresa que en el marqués de Tarifa causó la equivalencia de las distancias que él había tomado en Tierra Santa entre el Pretorio y el Gólgota con la existente entre su palacio y el humilladero de la Cruz del Campo. Así, análogamente a la creación de una reliquia que, a su muerte, quedó inventariada entre los bienes de su recámara: “Una cinta que se tomó la medida del Santo Sepulcro”, para la posteridad el Viacrucis que él instituyó sería literalmente una trasposición espacial de Jerusalén a Sevilla, como se deduce de un opúsculo publicado en 1653 cuyo título reza “Memoria muy devota y recuerdo muy provechoso, del camino trabajoso que hizo Christo Redemptor Nuestro para encaminarnos a la Gloria […] desde la Casa de Pilatos, hasta el Monte Calvario […] Cuyo trecho es el que comiença desde las Casas de los Excelentissimos Señores Duques de Alcala, hasta la Cruz del Campo desta Ciudad” y en el que se afirma que don Fadrique “traxo la medida y distancia que avia desde la Casa de Pilatos hasta el Calvario y della traço la que hay desde sus Casas (cuya portada hizo labrar al modo y traça de la de Pilatos) hasta la Estación de la Cruz del Campo para que esta Nobilissima Ciudad estuviese ennoblecida con la devota memoria deste sitio y gozasse de las innumerables indulgencias que participan los que en Gerusalem le visitan”.

Ciertamente, como todo lo relacionado con el mundo relicario, esta tradición no resiste una crítica histórica positivista, y la historiografía señala, con acertada erudición, aunque un poco irrelevante para comprender la piedad barroca, que en origen el Viacrucis no llegaba hasta la Cruz del Campo y que las medidas, incongruentemente tomadas hasta el mencionado humilladero, nada tienen que ver con las del viacrucis que se practica en Jerusalén, identificando este con el que realizó don Fadrique. La primera mención documental, hasta hoy conocida, de la Cruz del Campo como el término del itinerario del Viacrucis aparece en un breve del papa Urbano VIII, de 14 de noviembre de 1625, por el cual concedía indulgencia plenaria a quienes practicasen este devoto ejercicio, como señala el retablo marmóreo que el III duque de Alcalá ordenó colocar sobre la fachada de su casa como memoria de esta gracia pontifical, con una inscripción que reza:

“DESTA SANTA CRUZ COMIENÇA LA ESTAÇIÓN Y EN LA DEL CAMPO SE GANA JUBILEO PLENÍSIMO INDULGENCIA PLENARIA DE TODOS LOS PECADOS, CONCEDIDO A TODAS LAS PERSONAS QUE, CONFESSADOS Y COMULGADOS HICIEREN ORACIÓN DEVOTAMENTE DELANTE DE LA CRUZ DEL CAMPO LOS VIERNES DE CUARESMA. HAN DE TENER LA BULA DE LA SANTA CRUZADA DESTE AÑO. EL EXCMO SR. DON FERNANDO AFÁN DE RIVERA Y ENRÍQUEZ, DUQUE DE ALCALÁ, ETC. SIENDO EMBAJADOR EXTRAORDINARIO A DAR LA OBEDIENCIA A LA SANTIDAD DE URBANO VIII LE CONCEDIÓ ESTE JUBILEO Y SIENDO VIRREY Y CAPITÁN GENERAL DEL REINO DE NÁPOLES MANDÓ DEDICAR EN ESTE SITIO ESTA SANTA CRUZ PARA DAR PRINCIPIO A LA ESTAÇIÓN EN EL AÑO MDCXXX.”

En cualquier caso, con un número creciente de estaciones, desde las siete iniciales citadas en el breve de 1529 por el que Clemente VII concedía indulgencias a quienes lo realizaren, herederas del Via Passionis medieval, pasando por las doce que menciona el opúsculo citado de 1653, hasta las catorce de mediados del siglo XVIII, las mismas que el actual Viacrucis, este acto de piedad ha contribuido como pocos a conformar la sensibilidad sevillana en torno a la conmemoración de la pasión de Cristo y, por ello, es justamente señalado como una de las fuentes que moldearon la Semana Santa sevillana.

Con el tiempo, el camino hasta la Cruz del Campo quedaría señalado por cruces de madera, algunas sobre pedestales y otras sobre los muros de los conventos o sobre los arcos de los caños de Carmona, cruces que irían desapareciendo a lo largo del siglo XIX, excepto la que estaba fijada en la casa número dos de la plaza de Pilatos que se trasladó a la capilla del Palacio donde aún se conserva. Esta desaparición era reflejo de la decadencia de un ejercicio devoto que no se volvió a recuperar hasta la quinta década del siglo XX con la creación de la Pía Unión a la Cruz del Campo, asociación erigida canónicamente en 1958 por el cardenal Bueno Monreal, previa solicitud del duque de Medinaceli y de Alcalá, Rafael Medina Vilallonga, cuyo fin esencial es el fomento del rezo del Viacrucis, tema que tratamos en la sección dedicada a la acción de esta asociación piadosa, a la que puede acceder pulsando en el apartado correspondiente del contenido relacionado.