Historia del Hospital Tavera

Este edificio comenzó a construirse en 1540, por encargo del Cardenal Juan Pardo Tavera, y estuvo en obras hasta 1624. Sin embargo, comprender su arquitectura y usos exige tanto desbordar este marco cronológico, ya de por sí dilatado, como analizar, no solo la voluntad de su fundador, sino también, y quizás fundamentalmente, la de los albaceas de sus bienes y de su memoria.

Abordamos aquí la historia de este edificio comenzando por el contexto ideológico en el que el cardenal-arzobispo concibió los usos, asistencial y funerario, que determinaron su arquitectura y terminando por el proceso que conduce hasta sus usos actuales como inmenso continente cultural. Dividimos esta historia en períodos, a los que puedes acceder haciendo clic sobre cada fecha del eje cronológico situado abajo, que señalan su inicio. El lector interesado puede profundizar en el libro de Fernando Marías, titulado El Hospital Tavera de Toledo, publicado por la Fundación Casa Ducal de Medinaceli en 2007

Una concepción novedosa de la sanidad

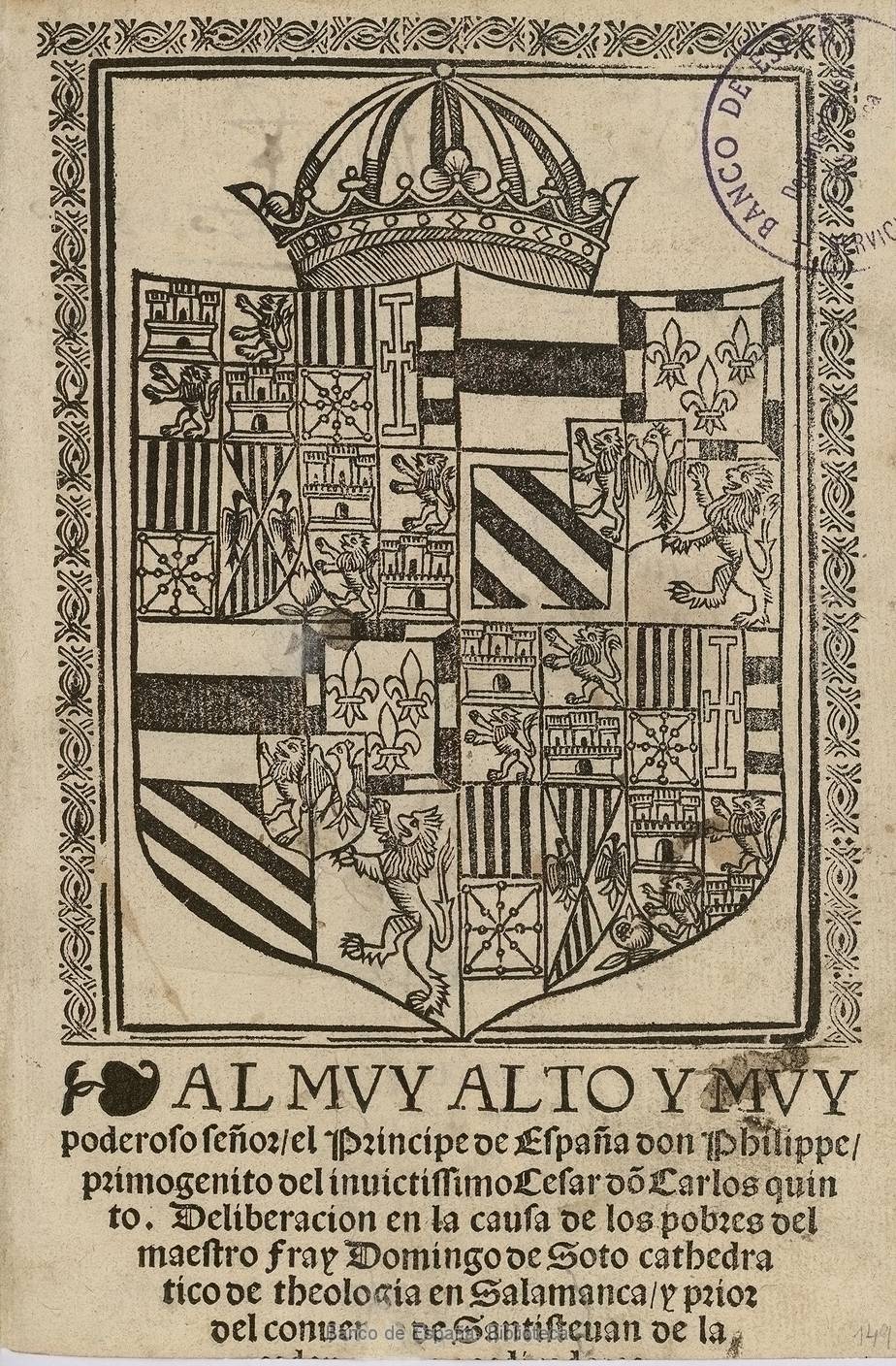

Portada del libro de Domingo de Soto «Deliberación en la Causa de los pobres» publicado en Salamanca en 1545 y dedicado al por entonces príncipe Felipe. Unos meses antes, en Valladolid, el cardenal Tavera había pedido a este catedrático dominico y al predicador benedictino Juan de Robles que escribieran sobre la «causa de los pobres» y le remitieran sus opiniones. Es en el contexto de este debate intelectual, el más riguroso de toda la Europa del XVI, sobre la pobreza, en el que el se inscriben las decisiones del cardenal Tavera sobre las funciones y usos de su fundación hospitalaria.

Aunque parece evidente que el cardenal Tavera fundó este hospital, bajo la advocación de San Juan Bautista, como un monumento a su memoria, no lo es menos que quiso vincularla a una institución organizada conforme a las nuevas ideas sociales de raíz erasmista que circulaban en la corte del Emperador Carlos V y que proponían, desde una concepción novedosa de la sanidad, la mendicidad y la caridad, dedicar las instituciones hospitalarias exclusivamente al cuidado de los enfermos, dispensándolas de su función medieval de albergue de pobres. En este sentido, aunque acierta la historiografía en señalar, en la fundación de este hospital, el propósito que pudo mover al Cardenal Tavera de emulación del Gran Cardenal Mendoza y de su hospital de Santa Cruz, conviene recordar que el contexto intelectual en que lo hizo —y que condicionó su arquitectura— era completamente distinto, y que finalmente renunció a enterrarse como aquel en la catedral primada, concediendo a su fundación una nueva función como panteón, lo que de nuevo redundó en su fisonomía arquitectónica.

Cuando el Cardenal concibió la idea de fundar un hospital general era ya un hombre sexagenario que acababa de ser nombrado Inquisidor General y de cesar como presidente del Consejo de Castilla, institución que Carlos V denominaba «la columna de mis reinos«. Después de haber recorrido todos los grados de los cursus honorum civil y eclesiástico, había alcanzado la cima de su poder. Fallecida la Emperatriz Isabel en mayo de 1539, cuando el Emperador anunció que volvía a abandonar Castilla para sofocar la rebelión de Gante, dejó la regencia nominal a su hijo Felipe, un niño de doce años, y la gobernación efectiva a quien era el personaje más importante de la corte, el Inquisidor General, quien recibió instrucciones y poderes similares a los que años antes había tenido como regente la Emperatriz.

Nadie en Castilla tenía más conocimiento y poder que él para abordar un problema antiguo que, desde principios del XVI, había adquirido proporciones nuevas: la capacidad de las ciudades de asimilar el flujo de personas que las cíclicas crisis agrarias expulsaban de los campos. En el siglo XVI, el problema de la pobreza era sobre todo un asunto urbano que preocupaba especialmente al patriciado de las grandes ciudades. Como presidente de las Cortes, el Cardenal Tavera, había tenido ocasión de escuchar muchas veces la recurrente solicitud de los procuradores de aquéllas de establecer medidas de control de la mendicidad y del vagabundeo.

Las malas cosechas de 1539 habían agravado el problema: en marzo de 1540, el Cardenal escribía al Emperador «En todo el país hay poco pan y en algunas provincias nada» y, en el verano siguiente, le adjuntaba un memorial sobre las medidas que habrían de tomarse en Madrid para remedio de los pobres. Carlos V respondió aprobando lo realizado y animándole a superar las «dificultades» que surgirían al implantar en el reino unas nuevas medidas de asistencia social que, desde hacía veinte años, se habían extendido por las ciudades europeas, desde Nuremberg (1522) hasta Génova (1539). Tales medidas contaron con el aval de pensadores de la talla de Juan Luis Vives, humanista muy cercano a Tomás Moro y a Erasmo de Roterdam, que, en 1526, en Brujas, publicó una obra titulada De Subventione Pauperum en la que defendía estas medidas de secularización de la beneficencia, que, pese a cierto escándalo entre las órdenes mendicantes, tuvo una gran influencia y difusión. Algunas ordenanzas, como la de Ypres, sirvieron de modelo para el Edicto Imperial de 1531 que extendía la nueva política de pobres a todas las ciudades de los Países Bajos.

El aliento del emperador animó al cardenal a actuar en una doble dirección. En su condición de gobernador, le impulsó a promulgar una ley de pobres, que la historiografía conoce como Ley Tavera. Esta ley restringía la mendicidad, sin llegar a prohibirla, y perseguía eliminarla «a través de la recta administración de las rentas de las instituciones de beneficencia«. Como arzobispo de Toledo, puso en práctica, en su archidiócesis y más concretamente en la capital imperial, Toledo, las nuevas ideas de asistencia social. Su contabilidad nos informa que, en el ejercicio de 1540, invirtió en este proyecto 45.000 ducados y 33.000 fanegas de trigo. Es en este contexto en el que se inscribe su iniciativa particular de erigir un hospital general.

El profesor Santolaria resume el contenido de las reformas sociales implantadas en las ciudades europeas en cuatro puntos, de los que tres están claramente presentes en el proyecto hospitalario del Cardenal Tavera:

- Centralización de todos los recursos de asistencia de las instituciones benéficas, sean públicas, privadas o eclesiásticas, en una institución general. Este es el proyecto que se deduce de la carta de 5 de febrero de 1541, por la que el Emperador felicita al cardenal y da permiso para que ejecutara su idea de fundir las pequeñas instituciones caritativas toledanas en un único «hospital muy espacioso y capaz, donde fuessen albergados los tocados de diferentes enfermedades«.

- Secularización de la administración de las instituciones de beneficencia. El cardenal, por via testamentaria, deja el patronato de la fundación San Juan Bautista, rectora del Hospital, a su sobrino, el Mariscal de Castilla, Ares Pardo de Saavedra, y no a una institución eclesiástica.

- Clasificación o discriminación entre pobres y enfermos y dentro de los últimos separarlos por categorías: » una enfermería particular para los heridos y llagados; y otra para los enfermos de contagiosas; otra asimesmo para las otras enfermedades comunes y ordinarias; y otra para la dozena de pobres enfermos que tuvieren enfermedades incurables; y otra enfermeria para convalescientes«; tal como reza el borrador de los primeros estatutos redactados antes de la muerte del Cardenal.

Contenido relacionado