Storia del pazo di Oca

Dall'"hortus conclusus" al giardino paesaggistico

Il pazo di Oca e i suoi giardini sono il risultato della trasformazione di una primitiva fortezza medievale con una piccola riserva in un palazzo con frutteto e giardini di piacere, una mutazione modellata nel XVIII secolo sul palazzo di corte barocco e, nel XIX secolo, sulle innovazioni romantiche e paesaggistiche dei giardini dei palazzi reali. Questa storia è suddivisa in periodi, ai quali si può accedere cliccando su ciascuna data dell'asse cronologico sottostante, che ne indica l'inizio.

I primi signori di Oca

Sebbene la tradizione sostenga che qui esistesse un'antica fortezza già nel XII secolo, i primi resti materiali tuttora esistenti risalgono alla metà del XV secolo e sono contemporanei ai primi signori documentati di Oca: Álvaro de Oca e suo figlio Suero. Quest'ultimo partecipò al fianco del conte di Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor (meglio conosciuto con il soprannome di Pedro Madruga), alle battaglie che, in occasione del successione alla Corona di CastigliaDurante l'ultimo quarto del XV secolo, si confrontarono con gran parte della nobiltà galiziana, che sosteneva la figlia di Enrico IV (Juana "la Beltraneja") contro il potente arcivescovo di Santiago, don Alonso de Fonseca, che sosteneva la causa della principessa Isabella, la futura Isabella la Cattolica. Il prelato, aiutato dalle truppe del conte di Monterrey, punì il signore di Oca impadronendosi del luogo e della sua fortezza nel 1477. Il La vittoria di Fonseca significava che questa signoria era consolidata all'interno della giurisdizione del mitra di Compostela fino al 1564, quando entrò a far parte del patrimonio della Corona.

Contenuti correlati

Un "hortus conclusus" rinascimentale.

Filippo II, con atto di vendita stipulato a El Pardo il 15 novembre 1586, vendette per 195.775 ms. la piccola tenuta di San Esteban de Oca, con la sua giurisdizione civile, a una signora di nome Maria de Neyrafiglia di un assessore di Santiago de Compostela, Juan de Otero y Neira, e vedova di un altro, don Gonzalo de LuacesQuesta signora, nel 1590, lo aggiunse, tramite testamento, al patrimonio ereditario che aveva ricevuto dal padre e dal defunto marito, costituendo un vincolo che oltre a questo stato comprendeva, tra le altre, le cariche di assessore perpetuo della città di Santiago, la ".case grandi" e il patronato su alcune cappelle di Santiago de Compostela (A.S. Iglesias Blanco, 2008, p. 110 ss.). Gli successe il figlio, Juan de Neirasposato con María de Mendoza e Bermúdez de Castro a cui, a sua volta, successe la figlia Catalina, sposata a Juan Gayoso NoguerolIl cognome "Gayoso" che, da allora fino al XX secolo, indicherà tutti i successori nel suddetto feudo e, quindi, i signori e proprietari di Oca.

La primitiva fortezza di Oca, quella perduta da Suero, potrebbe essere stata costituita da due torri unite da un corpo intermedio, tutte merlate. Nell'ultimo terzo del XVI secolo, all'epoca della famiglia Neira, furono apportate alcune trasformazioni di cui si hanno ancora chiare testimonianze. Così, le porte che si fronteggiano nell'atrio, coronate con gli stemmi delle famiglie Neira e Luaces, anche se questa non era la loro collocazione originaria, indicano il loro intervento nella fortezza primitiva, molto prima delle riforme del XVIII secolo. Su alcune porte del muro che circonda il perimetro dei giardini, si possono ancora oggi vedere le armi delle famiglie Neira, Luaces, Bermúdez de Castro e Mendoza, quelle del matrimonio dei suddetti secondi signori di Oca, che evoca un antico frutteto formato da terrazze che sarebbero state perseguite, con la sua muratura, l'ideale del hortus conclusus che il Rinascimento ha ereditato dal Medioevo e in cui la costruzione del sistema di canalizzazione dell'acqua intramurale che confluiva in una diga, menzionata nel testamento di María de Neira del 1594, che si trovava nell'attuale stagno.

La trasformazione del palazzo

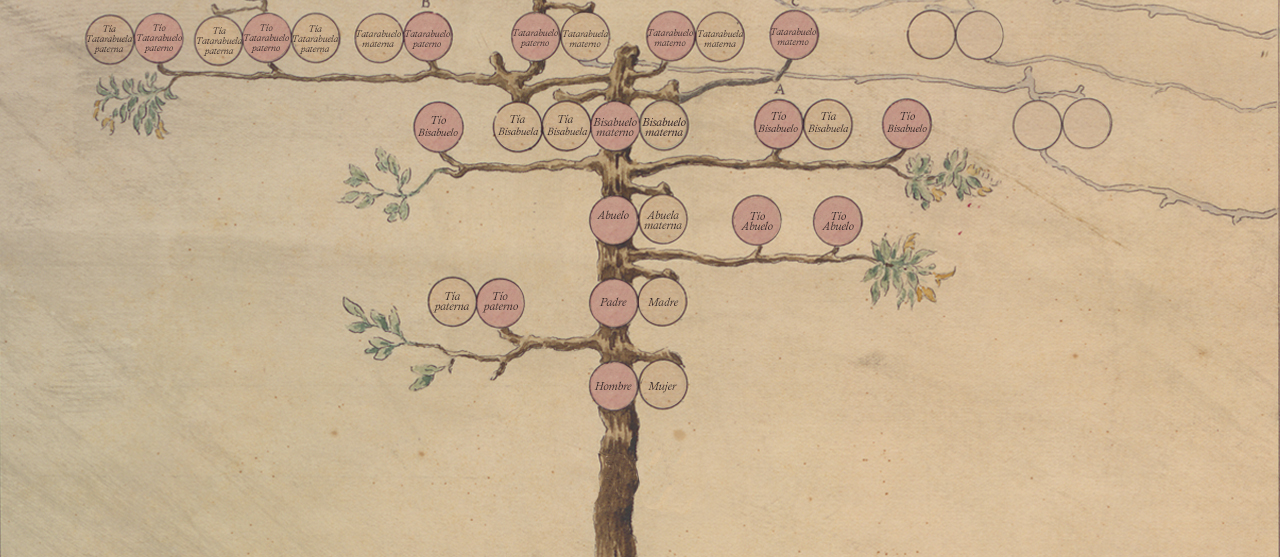

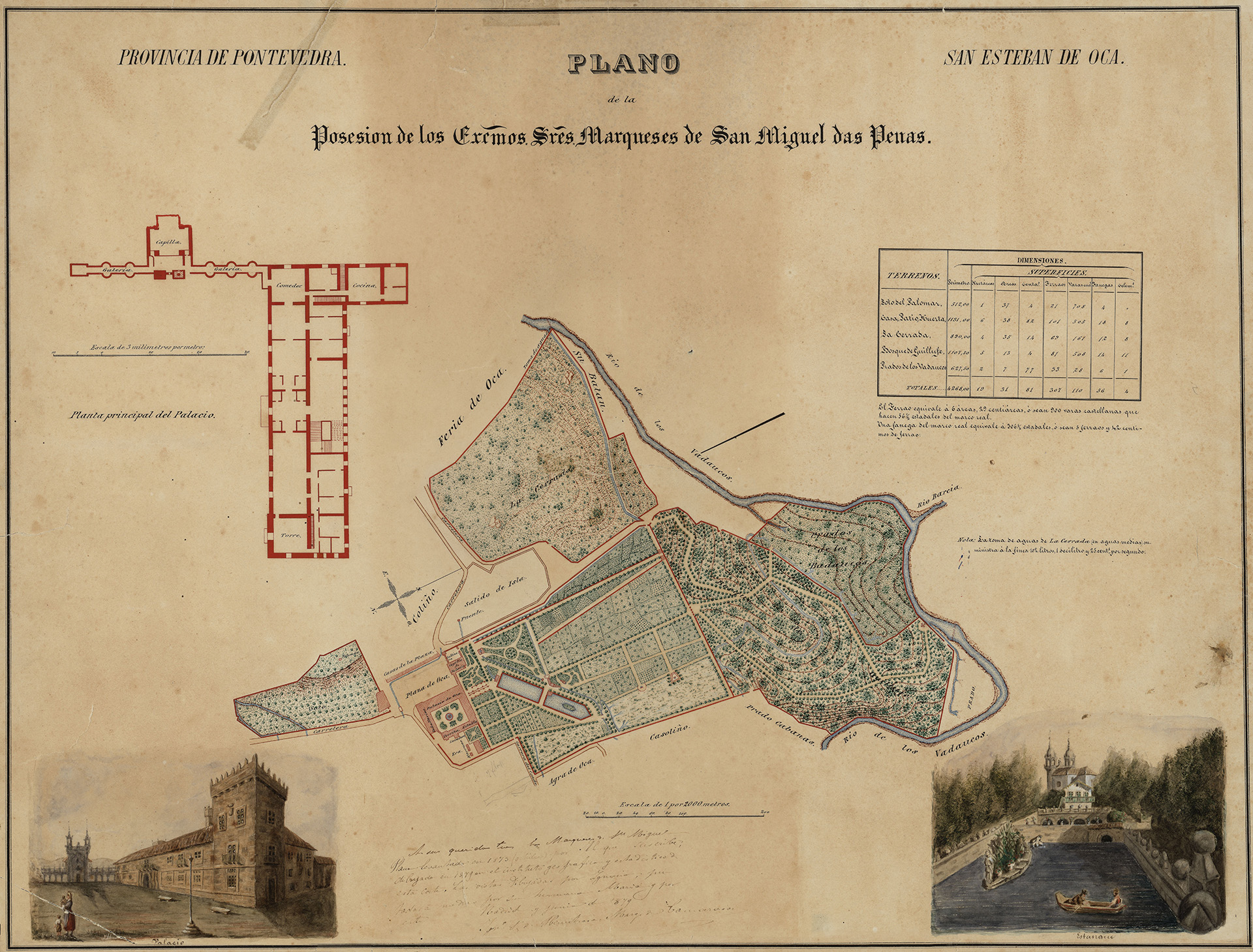

Sebbene questa pianta risalga al 1805, mostra la facciata principale del palazzo di Oca e la disposizione interna della sua pianta nobile, con l'indicazione delle sue destinazioni d'uso, così come erano a metà del XVIII secolo, con la trasformazione palaziale dell'antica fortezza medievale.

Tre generazioni si succedettero a Doña María nella signoria di Oca fino a quando, all'inizio del XVIII secolo, essa passò a Andrés Gayoso Neira il cui matrimonio con Constanza Arias OzoresLa morte senza successione dei suoi due fratelli del Casato di Amarante - che comprendeva due titoli nobiliari, la Contea di Amarante e il più recente Marchesato di San Miguel de Penas y de la Mota - segna l'inizio, da un lato, della conversione palaziale dell'antica fortezza di Oca e, dall'altro, dei successivi legami matrimoniali che integreranno la signoria di Oca in casate nobiliari di crescente importanza fino a farla entrare a far parte dell'alta nobiltà.

La contessa marchesa, come la madre, era dama di compagnia della regina Isabella di Farnese. Fu lei a fornire al matrimonio il denaro e i modi di vita cortesi che avrebbero dato al Pazo il suo nuovo aspetto, i cui lavori iniziarono negli anni Venti del XVII secolo.

Nei giardini, l'opera più importante di questi VI Signori di Oca fu la progettazione e la costruzione degli stagni, "degni - secondo Otero Pedrayo - della villa di un cardinale", la cui descrizione si trova nella sezione "Apuntes visuales" (Note visive). L'architetto paesaggista Consuelo Martínez Correcher, dallo studio delle carte su Oca conservate nell'Archivio ducale di Medinaceli, ha dedotto che questo giardino settecentesco, la cui trasformazione iniziò nel secondo decennio, "era un frutteto molto bello, delicato e palaziale, con una duplice scopo di utilità e bellezzaun vero e proprio ideale settecentesco. La sua dimensione di frutteto ornamentale era data dai contorni delle piante medicinali che delineavano le piantagioni alimentari".

L'attuale disposizione degli interni del palazzo Oca è coeva alla trasformazione dei suoi giardini. Andrés Gayoso ricostruì l'antica torre medievale e rimodellò la campata della facciata che si affaccia sulla piazza e, come segno del suo intervento, incise le armi della sua casata su una delle facce della torre. Non potendo discernere con certezza a che punto fosse l'opera del III marchese di San Miguel das Penas e dove iniziasse quella del figlio, attribuiamo al padre la residenza nobiliare, costruita sulla facciata principale, e al figlio la zona di servizio, che occupa la campata meridionale che separa il cortile dal giardino del palazzo, poiché fu lui a far scolpire su ogni lato dell'ultimo dei conci "in attesa" di questa campata una mano con l'indice rivolto a sud e l'iscrizione "Prosiga 1746" (Proseguire 1746) per incoraggiare i suoi discendenti a proseguire la costruzione che avrebbe racchiuso il cortile con corpi della stessa altezza. Questa iscrizione segna, allora come oggi, i limiti del piano superiore del palazzo e, come ha osservato in modo un po' iperbolico Emilia Pardo Bazán, da "La prosigase che a un'estremità del vasto edificio scrisse un inquietante, oggi quasi un secondo Escorial si sarebbe compiuta".

La campata della facciata si apriva sulla residenza dei marchesi di San Miguel e dei conti di AmaranteNel XVIII secolo questo spazio era conosciuto come un grande appartamento, cioè un gruppo di stanze interconnesse. Lo spazio residenziale settecentesco al piano nobile rispettava la disposizione ideale definita dagli architetti europei per un grande appartamento ed era composto da:

- sala da pranzo delle Loro Eccellenze, conosciuta oggi come "La Biblioteca" per le sue librerie, a partire dagli anni Venti;

- anticamera, telecamera e armadio che avevano dimensioni molto ridotte perché erano "stanze segrete dove il proprietario della casa si ritira per scrivere o studiare".Questo spazio, oggi adibito a camera da letto, era accessibile sia dalla sala da pranzo che dal "corredor de palo", trasformato in solana nel XIX secolo;

- La Sala di Stato, ora conosciuto come Stemma Sala dal bellissimo stemma policromo dei marchesi di San Miguel das Penas e Puebla de Parga e dei conti di Amarante scolpito sul soffitto. Questa sala, uno spazio essenzialmente femminile, rispettava la norma architettonica settecentesca della contiguità con la sala da pranzo. Ai lati della sala, simmetricamente, si trovano un oratorio e un'alcova. Il fatto che alcuni trattati di architettura del XVIII secolo trovassero sconveniente che gli oratori fossero collocati accanto alla predella indica che questa doveva essere una pratica comune;

- Sala dei Continenti: così chiamato a causa della quattro nicchie in cui è divisa da tramezzi lignei riccamente policromi, dedicati ai quattro continenti in cui la geografia settecentesca divideva il mondo. Questa sala, che si trova al centro della campata anteriore sopra il portale, è rimasta esattamente com'era nel XVIII secolo;

Questa sala, nota come "Sala dei Continenti", per via delle quattro nicchie che occupano i suoi angoli dedicate ai quattro continenti conosciuti nel XVIII secolo, occupa il centro dell'appartamento che fu costruito dai III Marchesi di San Miguel das Penas nella baia anteriore del palazzo.

- Sala ritratti, rinominato come sala da ballo. È quello che l'architetto settecentesco Benito Bails chiamava ".sala riunioni"Veniva utilizzata per le udienze, l'ascolto della musica, i giochi da tavolo, ecc. Il nome della sala dei ritratti originaria indica che era arredata con i ritratti che ora si trovano nella Galleria;

- Sala della Torreoggi chiamato "Camera del Principe"Era la camera da letto del defunto principe delle Asturie, il figlio primogenito del re Alfonso XIII, Don Alfonso, la cui casa era guidata dal marchese di Camarasa. Nel muro è incastonata una scala che conduceva al terzo piano della torre dove Fino al XVIII secolo, l'Archivio era statoQuesta è la funzione per la quale venivano designate le stanze alte, che tenevano le carte al riparo dall'umidità ed erano più facili da proteggere.

L'atrio d'ingresso divideva il piano terra in due spazi: sulla destra il sala giochi o "sala inferiore dove si trovava il tavolo dei trucchi"Il nome del tavolo da biliardo nel XVIII secolo. che conserva ancora la sua funzione ludica e a sinistra due stanze con uso agricolouno chiamato "Panera", oggi conosciuto come "Panera", oggi conosciuto come "Panera".la stanza del tulle"(granaio in galiziano) e sullo sfondo la stanza inferiore della torre, nota come "Vodega".

Facciata della cappella di San Antonio de Padua, costruita tra il 1731 e il 1751, che presidia la piazza di lavoro originale del pazo.

La promozione sociale dei signori di Oca continuò con il figlio Fernando Gayoso Arias, IV marchese di San Miguel de Penas, che sposò l'ereditiera del marchesato di Puebla de Parga, Maria Josefa de los Cobos Bolaño e diede nuovo impulso al Pazo continuando i lavori del palazzo e completando la costruzione della sua cappella nel 1751, che divenne la spina dorsale dei giardini e degli orti, nonché l'attuale piazza d'accesso al pazo, che all'epoca era la sua piazza del lavoro, uno spazio che con il palazzo-fortezza da un lato, il gruppo di case popolari dall'altro, tutti sotto la presidenza della chiesa, riflette le relazioni sociali che esistevano nel XVIII secolo.

La cappella fu costruita tra il 1731 e il 1752.La cappella fu progettata dall'architetto domenicano Fray Manuel de los Mártires, uno dei rappresentanti del tardo barocco galiziano, autore, tra l'altro, della facciata monumentale del monastero di San Martín Pinario a Santiago. Questa cappella ha sostituito un oratorio primitivo che, alla fine del XVI secolo, María de Neira dedicò a Sant'Antonio da Padova, invocazione che la nuova cappella mantiene e di cui si trova una descrizione nella sezione "note visive".

Come abbiamo detto, fu Fernando Gayoso a completare l'ala di servizio che occupava la campata meridionale, che oggi separa il giardino del palazzo dal cortile. Parallelamente a questa facciata era un orto formale, allo stesso tempo ornamentale e utile, disposto a griglia con un granaio situato all'incirca di fronte alla cappella, un frutteto di cui era direttamente responsabile l'intendente, che abitava sopra di esso, e che iniziò a essere sostituito dall'attuale giardino ornamentale, che chiamiamo giardino del palazzo, nel XIX secolo.

L'area di servizio comprendeva: una dispensauna sala da pranzo; una cucina che, oltre alla "lareira", la Conserva tutte le sue caratteristiche originali, anche se ha perso la sua funzione quando è stato trasformato in un soggiorno; la stanza del maggiordomoconservato come nel XVIII secolo, e infine, la sala da pranzo della famigliaLa famiglia, cioè il servizio domestico (significato di "famiglia" nel XVIII secolo).

Tutti i pavimenti del palazzo sono in legno, ad eccezione di quelli della grande cucina, che si trova al piano superiore ed è sostenuta da un volta in pietra che dà accesso dal cortile all'attuale giardino del palazzo, per sostenere l'enorme peso della sua "lareira" e per evitare il pericolo di incendio dovuto alla legna che vi ardeva in modo quasi permanente.

Integrazione nell'alta nobiltà e completamento del giardino settecentesco

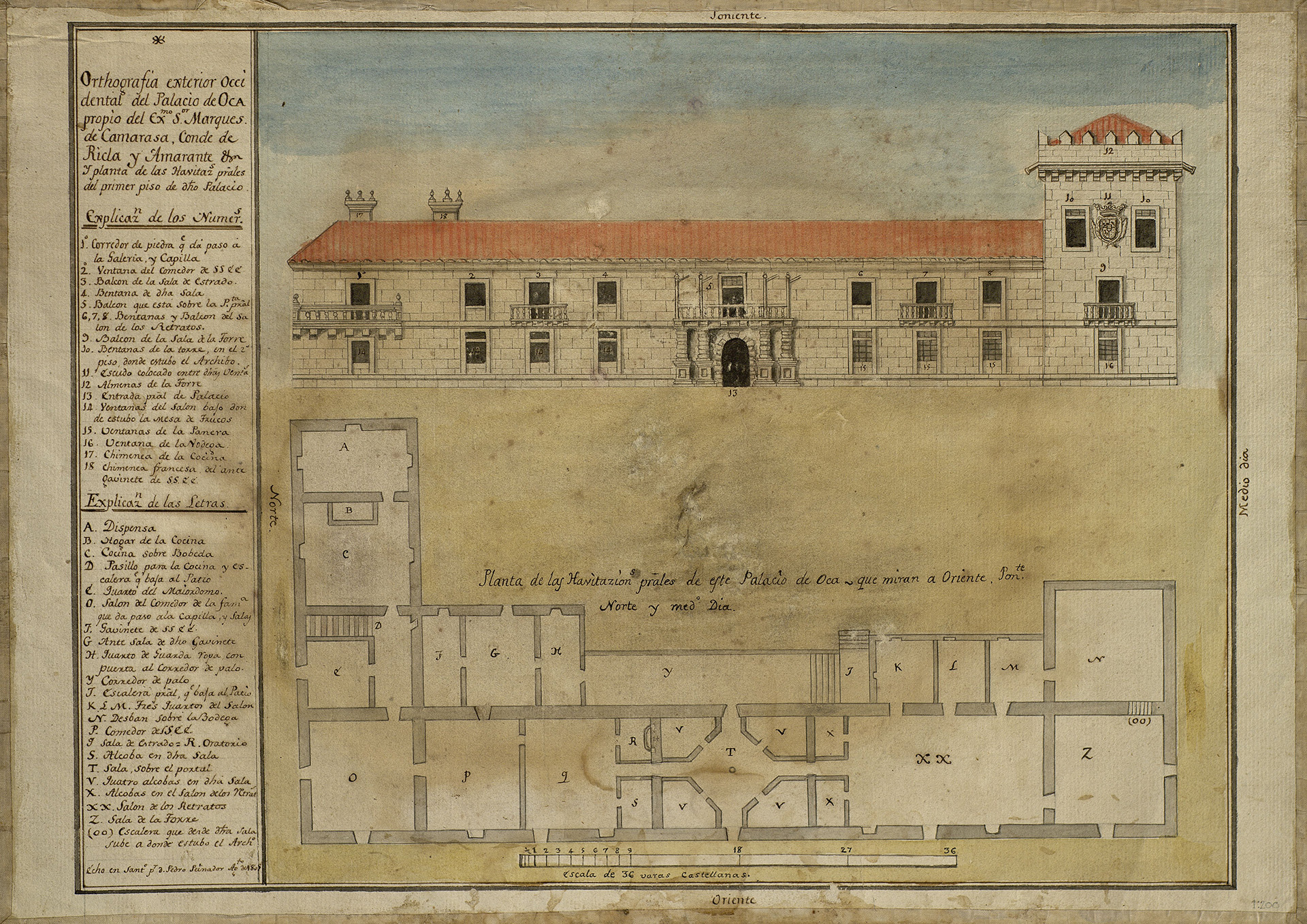

Questa pianta, commissionata nel 1805 dall'ultimo signore di Oca, mostra la completa trasformazione del giardino nel XVIII secolo, in cui, su un asse obliquo, spiccano gli splendidi stagni circondati da un boschetto di alberi, uno spazio che, insieme al reticolo formale del suo disegno, costruito con bordure e ai giochi d'acqua che lo attraversano, mostrano che il suo modello era il giardino di corte del periodo barocco.

Alla morte senza successione del primogenito di questo matrimonio, Francesco, gli successe il fratello Domingo Gayoso de los Cobos che, attraverso un'insolita serie di morti, aggiunse a tutti i titoli e i territori dei suoi genitori, oltre a signorie molto importanti, al di fuori del mondo galiziano e sparse in diverse regioni della Spagna, i titoli di conde de Ribadaviaper successione del secondo zio Diego Sarmiento de Mendoza, e, alla morte senza successione della seconda zia Baltasara Gómez de los Cobos, l'intera famiglia Marchese di Camarasacon la condulazioni di Ricla y di Castrogeriz e i possedimenti che il segretario di Carlo V, Francisco de los Cobos, aveva acquisito nel Regno di Jaén, che comprendevano il suo pantheon ubetense: la Sacra Cappella di El Salvador a Úbeda. Domingo Gayoso de los Cobos divenne così una delle figure di spicco della nobiltà spagnola della fine del XVIII secolo e, sebbene il suo intervento a Oca non sia molto importante, il suo contributo al patrimonio architettonico della Galizia è comunque significativo, poiché, tra le altre opere, costruì la magnifica facciata della sua residenza, l'antico palazzo dei conti di Amarante a Santiago de Compostela, oggi sede del Palazzo di Giustizia. Suo figlio, Joaquín Gayoso de los Cobos y Bermúdez de Castro, che visse durante l'abolizione delle signorie giurisdizionali, fu l'ultimo signore di Oca e il suo primo proprietario.

I lavori della seconda metà del XVIII secolo furono di portata minore. Francisco Gayoso e il suo successore, suo fratello Domingo, ordinarono la costruzione del lavatoio della Carrera del Conde e il Fontana della trotaLa vecchia diga fu ampliata, furono aggiunte alcune nuove proprietà e fu completato il recinto murato del giardino.

Lavadero de la Carrera del Conde, uno degli elementi in pietra che, insieme alla fontana delle trote, fu aggiunto alla fine del XVIII secolo.

Il risultato di tutte queste trasformazioni settecentesche si è riflesso in una mappa intitolata "Grafia esterna meridionale del Palazzo e della Cappella di Oca".noto come Piano del Peinador, commissionato nel 1805 dall'ultimo signore di Oca, Joaquín Gayoso de los Cobos, XII marchese di Camarasa. Questa planimetria, che va letta con cautela, in quanto non vuole rispecchiare la realtà in scala, ma piuttosto rappresentarla in modo schematico, ci mostra una giardino a griglia molto formalisticoIl giardino, con numerosi elementi architettonici e piantumazioni perfettamente allineate, in cui è molto difficile distinguere la parte dedicata al giardino ornamentale da quella destinata alla produzione di frutta e verdura. La mancanza di proporzioni nella pianta di Peinador e il suo peculiare orientamento rendono difficile il confronto con piante più moderne, ma una lettura attenta permette di individuare nel giardino attuale, nonostante le numerose modifiche introdotte successivamente, l'ossatura reticolare del giardino settecentesco.

Contenuti correlati

La Cappella del Salvatore

Le riforme del paesaggio di Vié

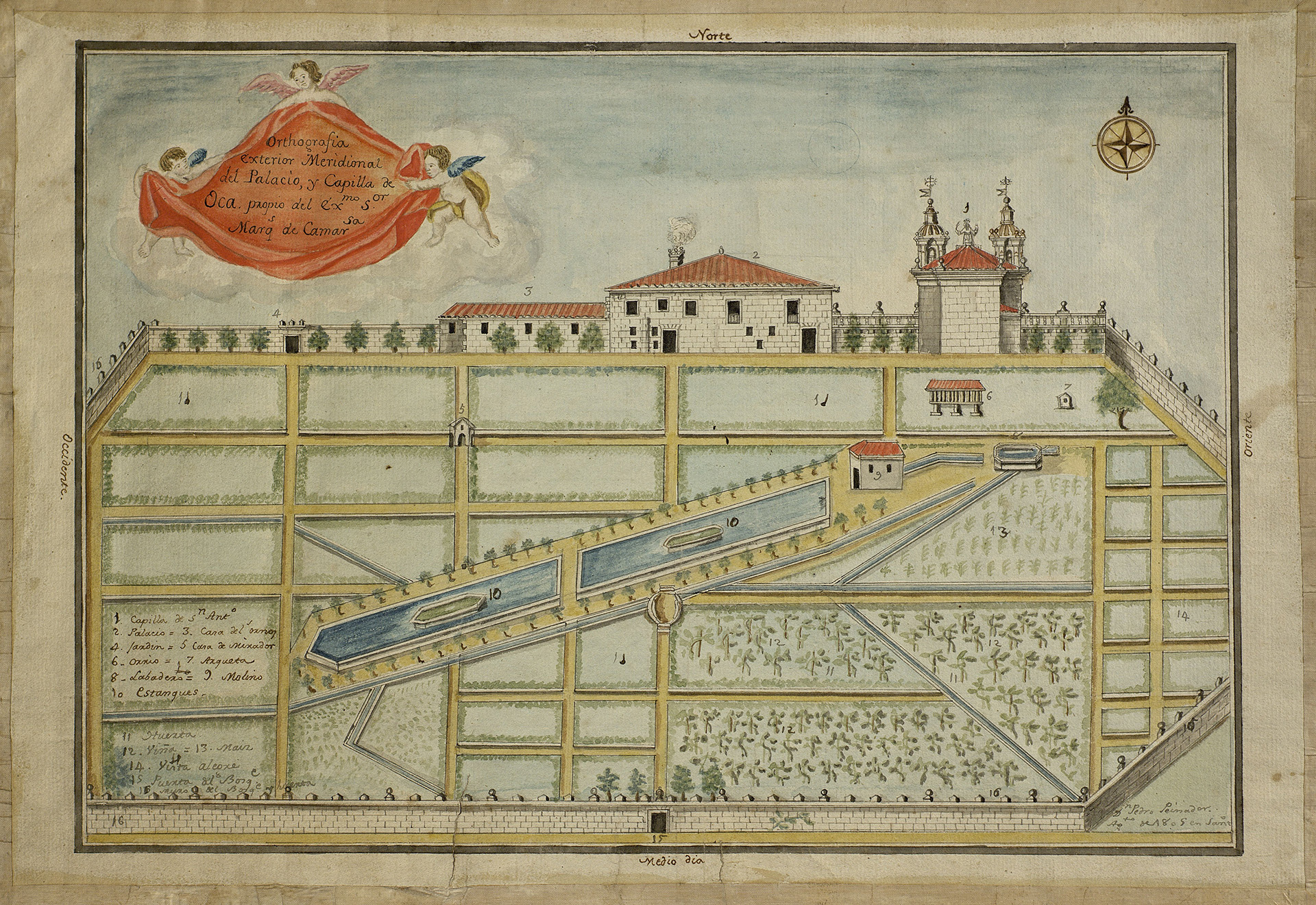

Pianta del 1879 che mostra le riforme romantiche e paesaggistiche introdotte dai VI marchesi di San Miguel das Penas con l'aiuto del giardiniere francese François Viet. È perfettamente visibile il boschetto creato su un lato dello stagno superiore, dal quale è stata rimossa la barca di pietra e, soprattutto, l'enfasi posta su un nuovo asse del giardino: l'attuale Paseo de los Tilos che si collega al bosco di Guillufe, dove i sentieri sono tracciati con filari di querce.

Dal matrimonio del XII Marchese di Camarasa, Joaquín Gayoso de los Cobos y Bermúdez de Castro, con Josefa Manuela Téllez GirónLa primogenita, figlia dei duchi di Osuna, aveva sei figli, tra i quali l'eredità doveva essere divisa secondo le nuove leggi dello Stato liberale. I titoli e le proprietà principali andarono al figlio primogenito Francisco Gayoso de los Cobos e Téllez Girón che, quando morì nel 1860 senza successione, lasciò tutti i suoi beni al fratello Jacobo, il più giovane della famiglia. Tuttavia, il pazo di Oca andò a una delle figlie minori, María Encarnación Gayoso de los Cobos a cui, nel 1857, il fratello François ha ceduto il titolo marchesale di San Miguel de Penas y de la Mota. Jacobo Gayoso sposò Ana de Sevilla y Villanueva e dal loro matrimonio nacquero tre bambine, che rimasero presto orfane e trascorsero lunghi periodi a Oca, sotto le cure della zia María Encarnación. La primogenita delle tre, Francisca de Borja Gayoso de los CobosNel 1871 ereditò dal padre la maggior parte della casa Camarasa e, nel 1879, ricevette anche la proprietà del palazzo Oca dalla zia, che morì senza eredità. Francisca sposò Ignacio Fernández de Henestrosa e Ortiz de MioñoConte di Moriana del Río e marchese di Cilleruelo.

L'unica modifica di rilievo apportata a questo palazzo settecentesco nel XIX secolo è stata la costruzione del la solana su archi di pietra che presidia la facciata principale del cortile e sostituisce un primitivo corridoio in legno del XVIII secolo. Fu costruito negli anni Sessanta, cioè in concomitanza con le riforme paesaggistiche introdotte nei giardini da François Viet Bayez, come vedremo. I suoi autori furono i marchesi di San Miguel de Penas, Mª Encarnación Gayoso de los Cobos - che, in applicazione delle riforme dello Stato liberale, ereditò il pazo di Oca come proprietaria e ricevette il titolo per distribuzione e non per successione - e suo marito, Manuel Fernández de Henestrosa y Santisteban. L'allargamento della baia che questa modifica comportò rese possibile l'introduzione di corridoi, un elemento tipico degli usi residenziali del XIX secolo, ma estraneo a quelli del XVIII secolo, in cui la comunicazione era stabilita attraverso le sale.

Nella seconda metà dell'Ottocento, gli stessi marchesi di San Miguel das Penas commissionarono al giardiniere del Palazzo Reale ed esecutore del Jardín del Moro di Madrid, François Viet y Bayez - che firmava le sue opere con il cognome Vié in castigliano -, un ristrutturazione dei giardini. Ancora una volta, un piano, questa volta intitolato ".Possesso dei marchesi di San Miguel das Penas".Il lavoro commissionato da Ignacio Fernández de Henestrosa y Mioño nel 1879, con l'assistenza dell'Istituto di Geografia e Statistica, mostra chiaramente il risultato di questo intervento, che si concentrò principalmente sulla progettazione di allestimenti paesaggistici per le aree di giardino più vicine al palazzo e, molto probabilmente, anche sulla apertura dei giardini alla foresta di GuillufeIl giardino, con una piantagione di tigli che, come una passeggiata, accentuava un asse preesistente che conduceva a una radura nel bosco da cui partivano vari sentieri in tutte le direzioni.

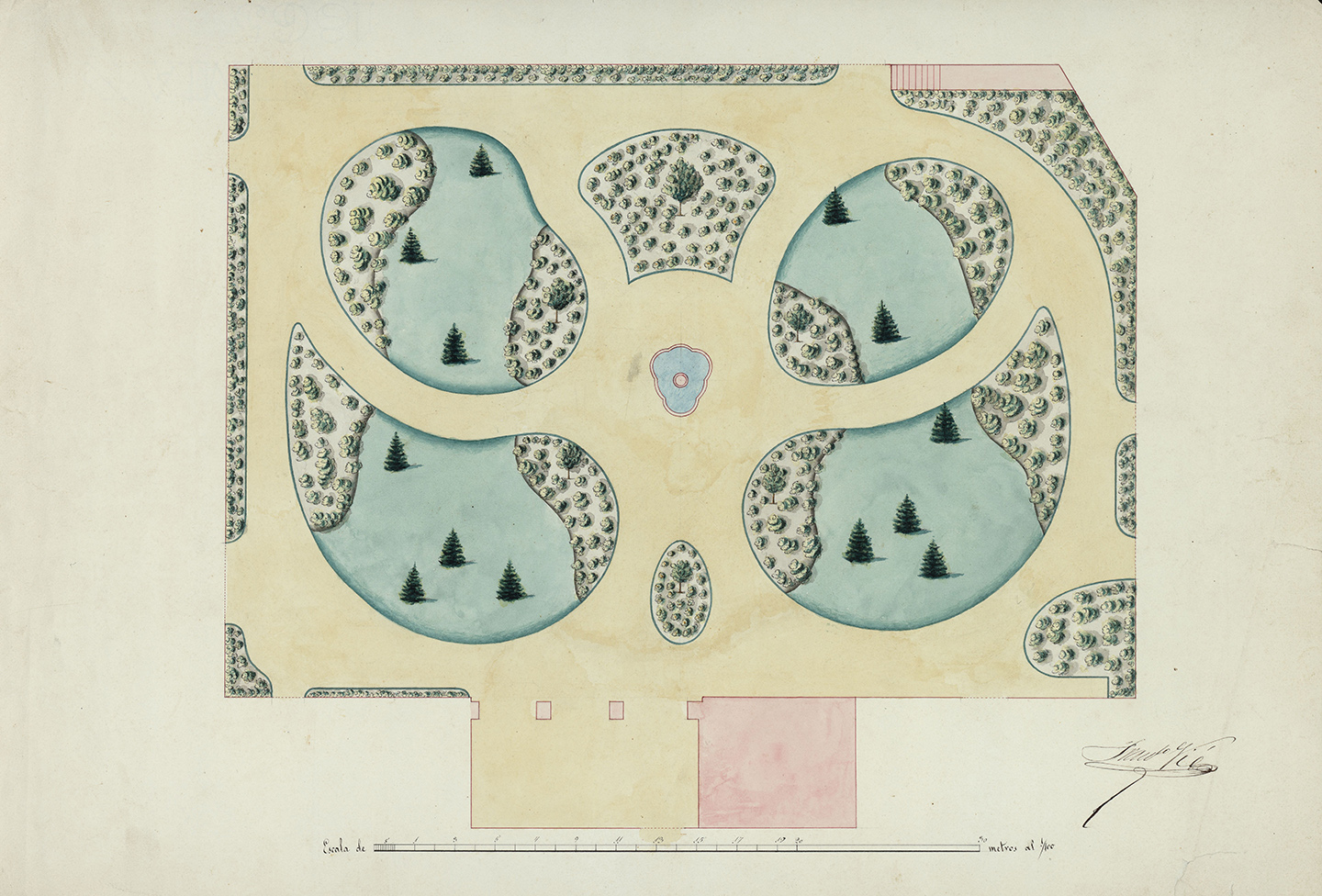

La loro azione ha riguardato anche il cortile, che è stato ordinato per mezzo di bordure di erba e pianteI quattro quadri nel giardino della casa più vicina alla cappella, la cui sobria geometria è stata sostituita con confini tortuosiIl mulino degli stagni, che era coronato da uno chalet svizzero, una ristrutturazione riportata nel disegno in basso a destra della pianta del 1879, di cui si conservano anche un progetto e delle fotografie. Fontana di Mona e il nuovo restaurato giardino di Filemone e Baucis e, infine, all'area che conosciamo come la boschetto o Giardino di Vié, perché è l'unico spazio rimasto oggi così come questo paesaggista francese lo aveva concepito, un giardino che forma un triangolo che delimita l'acquedotto, la passeggiata delle camelie e la diga dei torrenti.

Pianta di una delle proposte per la sistemazione del cortile d'ingresso del pazo di Oca, conservata nell'Archivio Medinaceli, firmata da Francisco Vié, giardiniere del Palazzo Reale di Madrid. Non è chiaro quale di essi sia mai stato utilizzato. In ogni caso, l'unica cosa che rimane è la fontana triangolare lobata al centro.